お口のケアは健康管理の出発点です。

私たちはご来院いただく皆様に |

news&topics

| [2024.11.01] | 「医療情報取得加算」についてのお知らせ |

星陵日記

| [2025.03.14] | よく使われている痛み止めの成分、ご存じですか? -歯科で処方される痛み止めについて- |

[2023.11.21] | 顎が痛い!顎関節症のお話 |

| [2024.12.01] | 歯を抜かなくてはならなくなったら?〜あなたなら,どうする!?〜 | [2023.10.23] | 口腔アレルギー症候群 |

| [2024.11.01] | 骨膜の新たな役割:がんの進展を 阻む防御機構 ~Nature, vol.634 |

[2023.09.15] | 漂白(ホワイトニング)ってよく聞くけれど、何なの? |

| [2024.10.02] | 口腔がんについて知ろう | [2023.08.14] | 上顎洞挙上手術とは ~サイナスリフトの有効性~ |

| [2024.07.26] | 歯の色は何色? | [2023.03.29] | 健康寿命と矯正治療 |

| [2024.07.12] | インプラント治療ステップガイド | [2023.03.03] | イオンチャネル |

| [2024.06.11] | 歯周病を治して長生きしよう! | [2023.02.03] | 口腔機能の低下症とは |

| [2024.03.29] | 気になるお口の臭い | [2022.12.15] | 「Tooth Wear」とは~歯を失う様々な要因と予防のお話~ |

| [2024.03.01] | 口が乾く 口腔乾燥症 | [2022.11.04] | ドライマウスを昆布のうま味で改善⁈ |

| [2024.01.25] | 歯科と栄養の関わり | [2022.10.04] | 親知らずの抜歯,全てお話しします! |

2025年03月14日 よく使われている痛み止めの成分、ご存じですか?

-歯科で処方される痛み止めについて-

皆さま、こんにちは。

日中の陽射しが少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じる季節になりましたね。

梅の花が咲き誇り、次は桜の開花が待ち遠しい頃。

春風がそっと新しい季節の始まりを告げているようです。

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもありますので、どうぞご無理なさらず、お元気にお過ごしください。

1.「痛み止め」とは何なのか、どんな種類があるのか

今回は皆様にとって身近なお薬である「痛み止め」についてお話しいたします。

普段歯医者さんによく通われている方もそうでない方も、ほとんどの方がおそらく一度は飲んだことがあると思います。

そんな痛み止めですが、そもそもどういうお薬なのかご存じでしょうか。

所謂「痛み止め」は一般的には「解熱鎮痛薬」という分類のお薬で、体内で生じている炎症(細胞が激しく戦っている状態)を鎮めてくれる、もしくは炎症が起きていることを感じにくくしてくれることにより、発熱や痛みを抑えてくれるお薬のことです。

市販のものですと「バファリン」「ノーシン」「イブ」「ロキソニン」などなど様々な種類があります。

どんなものがあるのかは厚生労働省のサイト内にて、パッケージ写真付きで表にしてまとめた紹介がありますので、是非一度ご覧になってみてください。

(出典:厚生労働省.市販の解熱鎮痛薬の選び方)

市販のものだけでここまで種類が多いということは、それぞれ成分や配合、効果の強さが異なるということになります。

これらの薬の主成分をみると

・アセトアミノフェン(例:カロナール)

・アスピリン

・イブプロフェン(例:イブ)

・ロキソプロフェン(例:ロキソニン)etc…

等々、詳しい方でしたらなんとなくはイメージがつくかと思いますが、聞いたことがあるような無いような名前が並んでいます。

例えば、一般的な市販薬である通常の「バファリン」はアセトアミノフェンとイブプロフェンを1:1で配合したものだそうで、同シリーズである「バファリン プレミアム」「バファリン ルナi」などはそれぞれ目的や体質に合わせるために配合を変えているとのことです。

そして上に挙げた成分は、一番上のアセトアミノフェン以外、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)という大きな分類に分けられる成分です。

歯医者さんで痛み止めとしてよく処方される「ロキソニン」や「ボルタレン」は全てこのNSAIDsの仲間になります。

痛みを抑える作用機序が似ているということです。(細かな作用機序の説明はここでは省略させていただきますが、炎症反応を止めてくれるお薬になります。)

しかし、同じ作用機序でも効果の強さはそれぞれ異なり、痛みの度合いによって内容や量を調節します。

普段から強すぎるお薬を使用したり長期間連続して服用すると、副作用によって胃が荒れたり、耐性ができてしまう為、注意が必要です。

2. 歯科において、「痛み止め」はどんなときに何を使うのか

基本的にアセトアミノフェンはNSAIDsに比べて効き目が弱いものの、身体に対する負担が少ないとされています。

ですので、歯科において基本的に痛みが強くないと予想されるときやNSAIDsに対して喘息などのアレルギー症状がある場合、子供に対して鎮痛薬を使用しなければならない時などは、成分がアセトアミノフェンのみである「カロナール」を処方することが多いです。

そして歯の神経の治療や抜歯、手術など、診療後に痛みが強く出ることが予想される場合にNSAIDs(ロキソプロフェンなど)をよく使用します。

同じNSAIDsでもロキソプロフェンより作用が強いとされているジクロフェナクもよく処方する鎮痛薬です。

ジクロフェナクは作用が強い分、副作用出現率が高いため市販の薬では含まれていない成分になります。

3.ときにはより強い痛み止めが必要なことも

しかし虫歯や抜歯で神経その他周りの組織が重度の炎症を起こしたときは、それらの薬でも抑えられない激痛を伴う症状が出てしまうこともあります。

基本的には初めに必要最低限度と思われる強さの痛み止めを処方し、それでも痛みを止められない場合は成分量を増やす、またはより強い成分が含まれるものへ変更していきます。

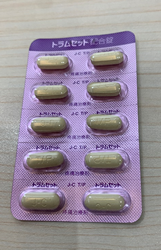

上記で説明したものより強い痛み止めとして、ここでは「トラムセット配合錠」というお薬を紹介させていただきます。

こちらの薬は市販薬でもよく見かけるアセトアミノフェンに加え、「トラマドール塩酸塩」という市販のお薬には入れることのできない成分が配合されています。

一度挙げたジクロフェナクと同様、市販のお薬に入れることができないということで想像がつくと思いますが、鎮痛作用がかなり強い成分になります。

ではこの薬の特徴である「トラマドール塩酸塩」とはどういったものなのでしょうか。

先程、痛み止めにはNSAIDsという成分の分類があることを説明いたしました。

こういったものは作用機序によってそれぞれ仲間わけがされているのですが、「トラマドール塩酸塩」は「オピオイド(鎮痛薬)」という分類に入ります。

NSAIDsは炎症が進むのを止めてくれる成分であるのに対し、このオピオイドと呼ばれる成分は中枢神経に直接作用し、痛みを感じなくしてしまうというかなり強い作用を持っています。

実は「オピオイド」の仲間には「モルヒネ」などの麻薬も含まれています。

これを聞くとかなり危険な印象を持ちますが、「オピオイド≠麻薬」であり、麻薬と呼ばれているものと同じ作用機序を持っているというだけで、トラマドール塩酸塩およびトラムセットは麻薬ではありません。

あくまで「とても効果の強い痛み止め」です。

もちろん効果が強い分、嘔吐や悪心、肝機能検査異常など、通常のNSAIDsよりも重い副作用が存在するため、処方する際は注意が必要ですし、用法容量厳守になります。

歯の痛みは、人間が感じる痛みの中でも上位を争う痛さと言われています。

埋まっている下の親知らずの抜歯を行った後や、歯の根先に出来た膿の袋が骨を圧迫しているときなどは耐えられない痛みが発生する可能性があり、普段よく処方するロキソニンなどが効かない場合、このトラムセットを処方させていただく場合があります。

激しく痛みが出ている状態のことを「急性症状」と呼びますが、この急性症状で痛みが強く出ている間は、歯科で行う麻酔が十分に効かないことがあるため、安全に痛み無く処置を行うことが困難です。

ですので、まずは炎症や痛みを抑えることが最優先となるため、状況にもよりますがひとまず痛み止めの処方のみを行う場合があります。

そういった意味で、このトラムセットは強力な鎮痛作用を発揮してくれるため、いざという時の心強いお薬であると言えます。

いかがでしたでしょうか。

痛み止めは身近なお薬ですので、詳しく調べたことがある人も多いと思います。

一口に痛み止めといっても色々な種類があり、病院やクリニックで処方する物と市販で購入できる物、それぞれ効果の強さや体質に合う、合わない等がございますので気になる方はお近くの薬局や医師、歯科医師に尋ねてみるのが良いと思います。

当院でも是非気軽にお聞きください。

歯科医師 白井 健太郎

参考文献

・厚生労働省.市販の解熱鎮痛薬の選び方.

・日経メディカル.トラムセット配合錠の基本情報.

草加歯科・矯正歯科クリニックへのアクセス

住所:埼玉県草加市旭町6-15-27-7

| 科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前診療 (10:00∼13:30) |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |

| 午後診療 (14:30∼19:00) |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |

※休診日:年末年始

※日曜日・祝祭日は、午前10:00~14:00 午後15:00~19:00迄です。

※学会等で、診療時間が変更する場合があります。